親子にとって「小学校入学」は、大きなライフイベントの一つであり、長い学校生活のスタートです。

我が家の次男坊ひろくんも、2024年4月に小学校へ入学しました。

しかし、入学までの道のりは沢山の方に支えてもらい、応援してもらって進むことができました。

これは、そんな私たち親子の歩みです。

前回の記事はこちら:「グレーな息子の入学までの道のり④」

感覚プロファイル検査の結果

食べ物の好き嫌いが激しいひろくん。

でもそれは『食べることをしないのではなく、できない』のかもしれない?

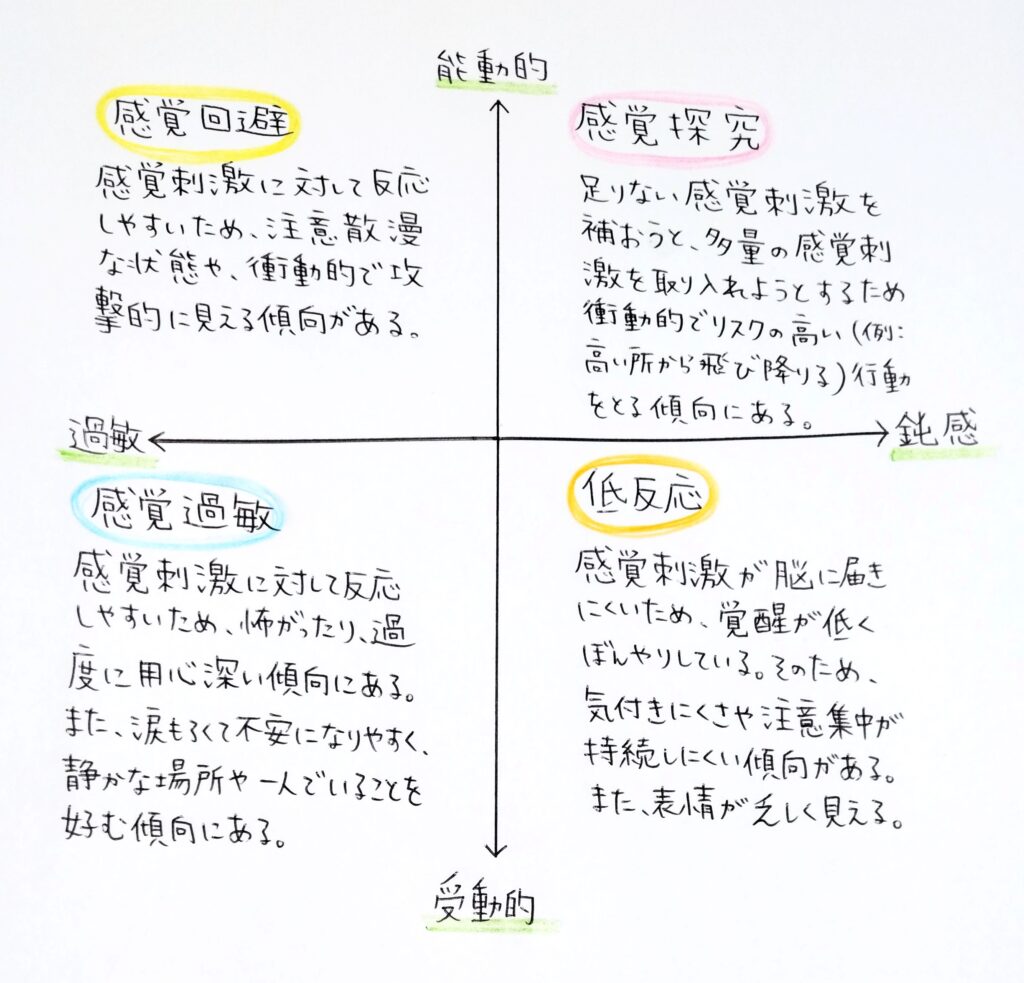

人との感じ方の違いがひろくんの困り感に繋がっているのかを知るために、観察者(保育者)が回答する検査「SP感覚プロファイル」を受けてきました。

「検査の結果、『感覚過敏』と『口腔内感覚』のスコアが平均よりも高いという結果がでました。」

参考資料:「乳幼児期の感覚統合遊び 保育士と作業療法士のコラボレーション」より

心理士さんの説明では、

感覚過敏の傾向がある子は、刺激に対して必要以上に反応してしまうため、刺激が苦痛に感じたり、怖がったり、過度に用心深い傾向があることから、日常生活の中でも不安になりやすいことがあるそうです。

ひろくんは、それが口腔感覚(口への接触及び味覚への刺激に対する反応)の刺激を特に強く感じている可能性が高い。という事がわかりました。

結果を聞き、正直「やっぱりそうだったか~」と思った反面、なんでもチャレンジしてほしい。

好き嫌いなくいろんなものを食べて育ってほしい。とおもいすぎて『食べなさい!』

と、強く言ってしまっていた事に申し訳なく感じました。

そして、彼の感じ方を否定しないようにしよう。と決めました。

今後の関わりについて

感じ方の検査結果を受けて、感覚過敏の特性をひろくんが持っていたこと。

彼にしか分からない、嫌な刺激があること。

オムツの外れにくさも、その特性傾向にもある“ 用心深さ ”から来ているようにも感じました。

感覚過敏の傾向があるからといって、特性から見られる傾向がそのまま個人を表すわけではなく。

性格や表現の仕方、個人の感じ方もそれぞれなので、結局はひろくん自身を見て、合った対応をしていくしかないのですが…トイレのことも、食べ物のことも、今すぐどうこうできる問題ではなく、本人の成長に寄り添いながら引き続き対応していくことになります。

「就学まで後1年と考えて、今のひろくんに身につけてほしいところとしましては、『自分が “困っている” ことを周りに伝えられるようにしていく』ことが重要かな。とおもいます。」

なるほど!

またもや心理士さんからの目からウロコな提案です。

園でも「トイレに行きたい」「ウンチが出そう」ということを、遊びに夢中で忘れているのか、恥ずかしくて言えないのか…失敗することがありました。

園で調理してもらった野菜料理も、嫌だとおもったら無言の抵抗をしていたようなので、『想いを伝える』という事は、ひろくんにとって重要な課題だと気づかされました。

園との連携

検査結果や心理士さんとのお話を、園の担任の先生にも共有しました。

幼稚園のお昼ご飯は主にお弁当持ちですが、園で収穫したお野菜を調理してもらったり、調理体験をしてみんなで食べる機会もありました。

情報共有前からも、先生方にはお友だちと同じように配膳してもらい、食べられなくても無理強いはせず、穏やかに見守っていただいていました。

「できた」を大切に。食べられなくても舐めてみたり、トライする姿を大切にしてくださっていたのです。

なので、ひろくんには「感覚過敏で食べ物が食べにくい可能性がある」と先生方に知っていてもらいつつも、変わらぬ見守りをお願いしました。

トイレや排便に関しても、同様です。

「失敗することもまだまだあるかもしれません。遊びに夢中でトイレに行くのを忘れていたり、優先順位が分からなかったりするのかもしれません。そわそわしてたら声かけてもらうこともまだまだあると思いますが。引き続き見守ってやってください。」とお願いしました。

「お母さん、大丈夫ですよ。

ひろくんを信じましょう。」

先生と保護者は応援団。

一緒にひろくんの成長を応援するチームだと感じ、胸が熱くなりました。

グレーな息子の入学までの道のり⑥につづく

コメント