先日ある講演会で話を聞いた。

「ICT が拓くユニバーサル社会」というタイトルだ。

受講した背景は、仕事上ICTに関心があったことと、社会福祉系のライターとしてユニバーサルにも興味があったからだ。

※ICT:Information and Communication Technologyの略(情報通信技術)

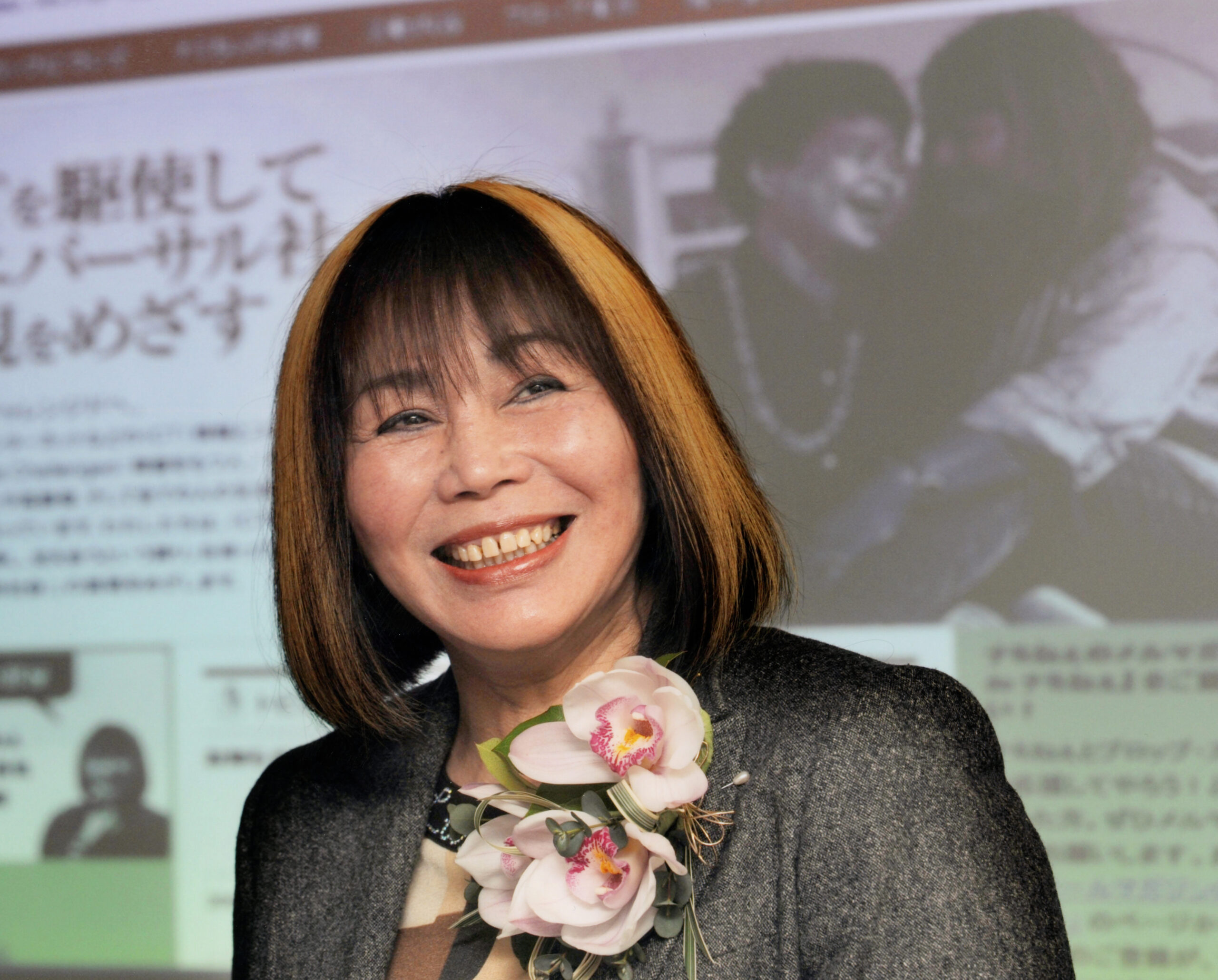

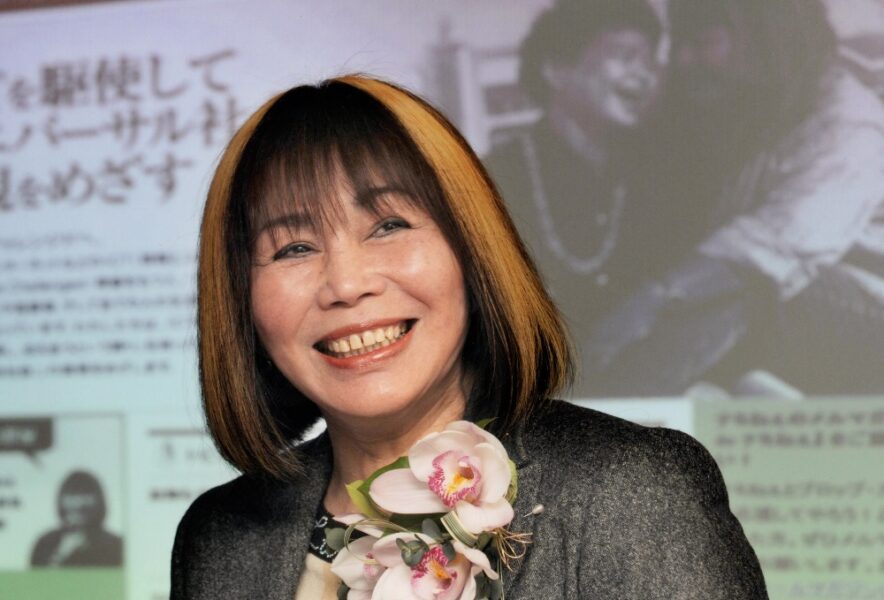

講演が始まると、そこにはタイトルを吹っ飛ばすほどパワフルで楽しく、飾らないナチュラルな女性の講師の姿があった。

その講師こそ、通称「ナミねぇ」こと竹中ナミ氏だった。

彼女は、社会福祉法人プロップ・ステーションの理事長であり、ICTを駆使してユニバーサル社会の実現を目指しておられます。

※社会福祉法人プロップ・ステーションHP https://www.prop.or.jp/

竹中ナミ氏 プロフィール(HPより抜粋) 社会福祉法人プロップ・ステーション 理事長 1948年兵庫県神戸市生まれ。神戸市立本山中学校卒。 重症心身障がいの長女(現在50歳)を授かったことから、独学で障がい児医療・福祉・教育を学ぶ。1991年、草の根のグループとしてプロップ・ステーションを発足、98年厚生大臣認可の社会福祉法人格を取得、理事長に。 ICTを駆使してチャレンジド(障がいを持つ人の可能性に着目した、新しい米語)の自立と社会参画、とりわけ就労の促進を支援する活動を続けている。「チャレンジドを納税者にできる日本」をスローガンに、95年よりチャレンジド・ジャパン・フォーラム(CJF)国際会議を主宰。 総務省スマートインクルージョンの実現に向けた懇談会委員 、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会委員、財務省財政制度等審議会委員 、内閣官房雇用戦略対話委員、社会保障国民会議委員、総務省情報通信審議会委員、内閣府中央障害者施策推進協議会委員、国土交通省歩行者移動支援プロジェクト委員、などを歴任。1999年10月「エイボン女性年度賞 教育賞」受賞。2001年4月、神戸市立医療センター中央病院倫理委員 に就任。2009年春、米国大使館より「勇気ある日本女性賞」を授与さる。同年天皇皇后両陛下より「春の園遊会」に招かれる。2010年6月~2013年6月、NHK経営委員。2012年4月、関西大学経済学部客員教授に就任。2012年9月、経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」運営委員会委員 に就任。2013年10月、産経新聞厚生文化事業団理事 に就任。国土交通省「ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員」に就任。2021年、公益社団法人NEXT VISION理事 に就任。2021年10月、デジタル庁から「デジタル社会推進賞」デジタル大臣賞<金賞>を授与される。2022年3月、「BSよしもと」放送番組審議委員 に就任。2022年4月、関西大学客員教授 に就任。2023年4月、和歌山県未来プラットフォームアドバイザリーボードに就任。

話を聞いていくと、そもそも「ユニバーサル社会」という言葉は、「全ての人が持てる力を発揮し、支え合い発展していく社会」というナミねぇの造語だった。

しかし、最も驚かされたのはナミねぇの人間力と行動力だ。その溢れ出るオーラは、たくさんの人たちを味方にしていく力がある。早くも私なりの結論なのですが、たとえ福祉だろうとICTだろうと、何をするのも人間力と行動力がとても重要だと再認識したご講演でした。

ナミねぇの娘さんは、現在50歳らしいのですが生まれつき脳障害があったそうです。当時の時代背景は「この子と一緒に死ぬ」くらい重いものだったらしいですが、ナミねぇは感謝し、前へ進みます。「もし目が見えないのだったら、目の見えない人に、耳が聞こえないなら、耳の聞こえない人に生活の仕方を教えてもらおう、人生の楽しみ方を教わろう」と実際にヒアリングされたそうです。

そこでは様々な気づきがあったそうです。「障がい者とひとくくりに捉えると、ネガティブなイメージを浮かべる人が多いけど、そのひとり一人にスポットを当てるとポジティブに自分に合った何かを探している人が多い」、「一見、働くのは難しいなと思われる人でも、本人は仕事がしたいと思っている」、「仕事場に行くのは無理でも、やり方しだいで仕事はできる。ICTを充実させれば仕事ができる。それをコツコツ続ければスキルが身につく」

その他にも「他人から優しくされたり支えられたりだけが福祉ではない」、「その人の尊厳として、仕事というのはとても大切なことなんだ」という発見があったそうです。自分のできることで世のためになり、お金を頂き、納税する。今の日本のように、いつの間にか取られるという感覚ではない、皆のために納める誇りある税金。このことはかのアメリカ大統領のケネディも「すべての人をタックスペイヤー(納税者)にしたい」と演説の中で発せられたそうです。

そのために、今から30数年前に現在のテレワークのような仕組みを考えられたのです。仕事の大きな制約である時間と場所。非常に本質的な取り組みに関心させられます。しかしナミねぇは思うだけでは終わらない。物凄い行動力の本領発揮はここからです。

わずかでも動けばパソコンのキーボードが入力できる。指が動かなくても、音声入力ができる。ベッドの上でも経営者になれる。でもパソコンは必要。応援してくれる人も必要。当時、社会福祉法人になるのは一億円のお金か不動産が必要だったそうです。でもそんなお金や資産なんてない。そこで、なんとビル・ゲイツから寄付をしてもらったらしい。日本法人の成毛眞さんを通じて。成毛氏のことを「まこちゃん」って言っておられました。私は成毛さんの本を読んでいたので、驚き恐縮してしまいました。詳しくは割愛しますが、政界、財界の錚々たる方が、ナミねぇのすることを応援されていました。無論、ナミねぇの目指す世界が素晴らしいからでしょうが、出会った人たちを、心から大切にする、まさに縁を大事に生きておられる人と人の、心と心の関係だと感じました。

講演の中で何度も出てくる言葉。「チャレンジド」(the Challenged)。

アメリカで障がい者を表す言葉、Disabled people、Handicappedはネガティブな印象があるので、アメリカの市民から生まれた言葉だそうです。国や州が決めたのではなく、市井から生まれたというところが、自由と権利の国のアイデンティティが感じられて素直に「いいなぁ」と思いました。

障がいをマイナスと捉えるのではなく、自分の道に挑んでいく挑戦者。

チャレンジャー?ではないのかな?と一瞬思いますが、「神様から挑戦すべきことを与えられた人たち」という意味で受動体のチャレンジドになっていると講演の中で説明がありました。

そう考えると、私たちもチャレンジドではないか?と自問自答をせざるを得なかった。

現代の資本主義、民主主義に合致した特性のある、例えばお金を儲けるのが得意な人、人の意見をまとめるのが得意な人、巨額のお金で更なるお金を得る能力のある人など・・・。無論、その方たちは称賛されるべき存在である。

一方、あまり目立ちはしないが、人を笑顔にできる人、寄り添える人、人のために本気で一生懸命になれる人など・・・。この社会の中で、その特性が無いにもかかわらず、結果を求められる人は、ある意味においてチャレンジドなのかもしれない。

ナミねぇが、さり気なく放った言葉「足りないところはまぁいいじゃん、自分の持っている力や可能性に着目しようよ」

正に今の日本社会に必要なことだと思いました。

ナミねぇに関わる本など

著作・著述 | プロップ・ステーション (prop.or.jp)

コメント